移動平均線を使う意味

トレンドおよびその強さを見るための指標の一つとして移動平均線があります。

移動平均線は使い勝手もよく、米国のチャート分析家であるグランビル氏が考案したもので、チャート分析ではもっとも利用される指標の一つです。ある一定期間の株価(一般的には終値)を平均したものです。日足に関しては5日、25日、75日など、週足に関しては、13週、26週などの期間をとります。

移動平均線を利用して次の3点についてチャート分析を行います。

- トレンドの方向を知る

- 一定期間の市場参加者の平均買いコスト

- ローソク足との位置関係から、目先の行き過ぎ感を見る

トレンドの方向を知る

別項目で解説しますが、ローソク足と移動平均線の関係を法則として有名なものがグランビルの法則というものがあります。それ以外でも、短期線(5日移動平均線や13週移動平均線)と、中期線(25日移動平均線や26週移動平均線)との関係から、ゴールデンクロス、デッドクロスなど、トレンドの方向性を読むための一つとして利用されます。

一定期間の市場参加者の平均買いコスト

たとえば、25日移動平均線より株価が上に推移していれば、おおむね市場参加者は利益が出ているということがわかります。利益が出ていれば、利益確定売りが出やすくなりますし、逆に移動平均線と離れていれば、安すぎるという判断のもと、その銘柄が買われる動機にもつながってきます。

ローソク足との位置関係から、目先の行き過ぎ感を見る

移動平均線から株価が離れすぎていれば「買われ過ぎ」、「売られ過ぎ」という行き過ぎ感を見ることができます。市場参加者の心理状態や、市場に流れるニュースなどによって株価が振られるためで、「行き過ぎ」ていれば行き過ぎを埋める動きが起きやすいと考えられます。

移動平均線の種類

株価の平均をとる期間によって、短期線、中期線、長期線とそれぞれわかれます。

- 日足チャート

- 5日移動平均線

- 25日移動平均線

- 75日移動平均線

- 週足チャート

- 13週移動平均線

- 26週移動平均線

- 52週移動平均線

- 月足チャート

- 12か月移動平均線

- 24か月移動平均線

- 60か月移動平均線

7011三菱重工業(日足例)

7011三菱重工業(日足例)その線の向きや株価との位置関係から株価のトレンドを把握できます。25日ごとの平均値の推移を表示したものが25日移動平均線で、13週ごとに表示したものが13週移動平均線、200日ごとのものを200日移動平均線。日数が長くなるほど、長期的な株価の推移(トレンド)が表現されます。

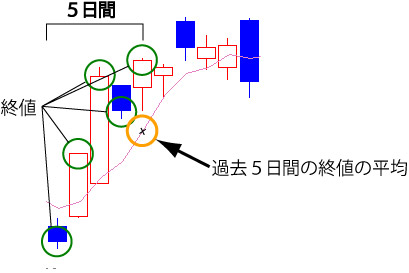

5日移動平均線とは、下のチャートが示すように過去5日間の終値の平均をとったものをいいます。

この移動平均線の意味するところから考えると、過去5日間に株を買った投資家の平均購入価格(平均買いコスト)を示しており、株価が移動平均線より上側に推移しているということは、この5日間に買った投資家は概ね儲かっていることを意味します。(すべて儲かっているとは言い切れない)

この時間軸を参考に見た買い方は、強気の相場展開であると判断できると考えられます。

同様に、25日移動平均線、75日移動平均線でも同じことがいえます。ローソク足と移動平均線の位置関係を比較することで市場参加者の心理状態をある程度把握していき、売買の判断基準にできます。

トレンドには、上昇トレンド、下降トレンド、トレンドが生まれない保ち合いがあります。これらは、移動平均線の傾きで知ることができます。

上昇トレンド

上昇トレンドとは、直近の高値と安値を切り上げながら株価が上昇していく状態を指します。

上昇トレンドに入ると、

- 株価が上昇

- 短期線が上向きに変わる(下のチャートでは13週移動平均線)

- 中期線が上向きに変わる(下のチャートでは26週移動平均線)

- 中期線が長期線を上抜ける(ゴールデンクロス)

- 長期線(52週移動平均線)が上向きに転じる

6594日本電産(週足)大1

上昇トレンドに転換すると、ローソク足は移動平均線の上に位置する場合が多くなります。

強い上昇トレンド中は、上から短期線、中期線、長期線と順番に並ぶことになります。トレンドが穏やかになり、転換し始めるとまず最初に短期線が水平になり下向きに転換し、中期線に近寄っていくことになります。

下降トレンド

下降トレンドとは、直近の高値と安値を切り下げながら、株価が下落していく状態をいいます。

下降トレンドに入ると、

- 株価が下落

- 短期線が下向きに変わる(下のチャートでは13週移動平均線)

- 中期線が下向きに変わる(下のチャートでは26週移動平均線)

- 中期線が長期線を下抜ける(デッドクロス)

- 長期線(52週移動平均線)が下向きに転じる

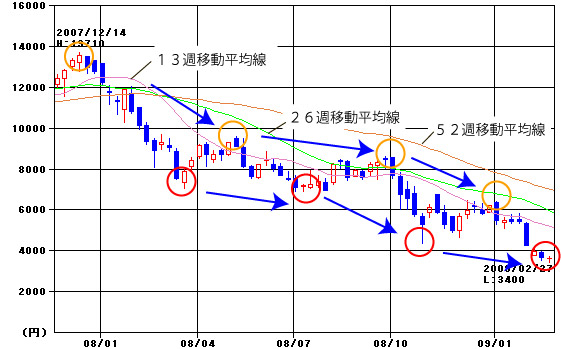

9831ヤマダ電機(週足)

下降トレンドに転換すると、ローソク足は移動平均線の下に位置する場合が多くなります。

強い下降トレンド中は、上から長期線、中期線、短期線と順番に並ぶことになります。トレンドが穏やかになり、転換し始めるとまず最初に短期線が水平になり上向きに転換し、中期線に近寄っていくことになります。

保ち合い(ボックストレンド)

株価が一定のレンジの幅で動き、上にも下にも抜けない状態をいいます。保ち合い期間初期では、短期線が横向きで、中期長期線は、上か下向きの状態となります。保ち合い期間が長くなると、中期、長期線も横ばい傾向となり、狭い幅で値動きとなります。

9101 日本郵船(日足)

株価が急騰、急落局面を迎えた場合、ローソク足と移動平均線との間には、大きく離れて動く場合があります。特に短期線と中期線とがどのくらい離れているのか乖離状態を読むことで、行き過ぎの度合いを判断する材料となります。

7261マツダ(日足)

上のチャートを見たとおり、ローソク足が中期線より上に離れている場合には、「買われ過ぎ」を警戒する必要が出てきます。急激な上昇で市場参加者の心理の中には、「利益確定売り」や「下落の不安」などが生じることになり、調整局面に入る可能性が高まってくることになります。株価の動きが逆転・・・つまり、調整局面に入れば、ローソク足と中期線が近付いていくことになります。

逆に、下落局面では「売られ過ぎ」を警戒する市場参加者の心理から、買い戻しをされます。買い戻されることで、ローソク足と中期線が近付いていくことになります。

中期線と長期線との関係も同じことが起きるため、移動平均線を活用することで「行き過ぎ感」を読み取り市場参加者の心理をうかがい知ることができるわけです。

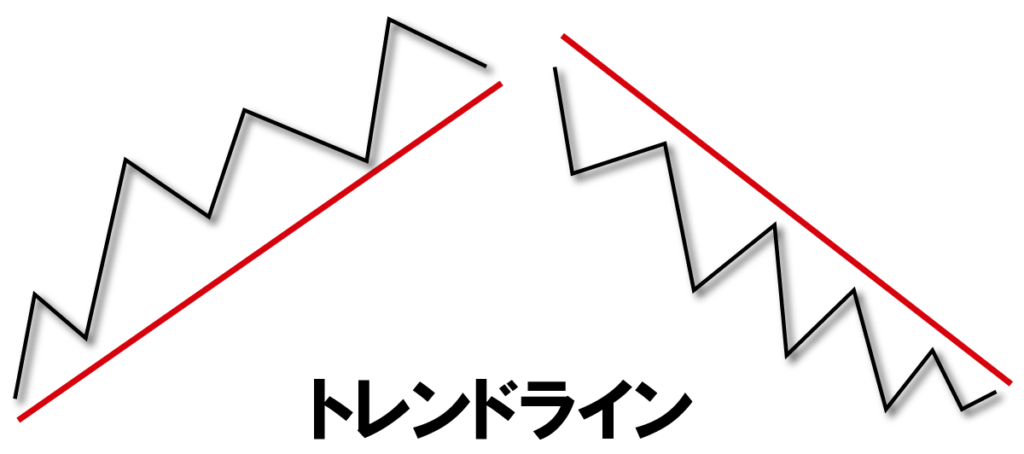

移動平均線でトレンドの方向を知ることができるとすでに説明しました。ここでは、短期と長期の移動平均線を組み合わせることで、相場のトレンドの転換点を確認する方法について述べていきます。

短期移動平均線が、長期移動平均線を「下から上」に突き抜けることをゴールデンクロスといいます。目先上昇トレンドに転換したことを意味します。

8078阪和興業(日足)

逆に、短期移動平均線が長期移動平均線を「上から下」に突き抜けることをデッドクロスといいます。目先下降トレンドに転換したことを意味します。

ゴールデンクロス、デッドクロスのポイント

ゴールデンクロス、デッドクロスが有効に作用するのは、市場に流通している株数が多くなだらかな動きの大型株の判断に有効といえます。値動きの激しい、中・小型株は、「だまし」となる可能性が高くなります。その理由は、移動平均線で判断しますから株価に大して遅れ気味の指数であるからです。

株価に対して、およそ2割程度は遅い動きをしますからローソク足と移動平均線を見比べながら売りと買いのポイントを探っていくことが必要になります。

ゴールデンクロス(GC)の計算式

直近のゴールデンクロス達成日は、中・長期移動平均線を短期移動平均線が下から上に突き抜けた直近の発生日となります。

「当日の短期移動平均値≧当日の中・長期移動平均値」かつ、

「前日の短期移動平均値<前日の中・長期移動平均値」

を満たす直近の日付。

デッドクロス(DC)の計算式

直近のデッドクロス達成日は、中・長期移動平均線を短期移動平均線が上から下に突き抜けた直近の発生日となります。

「当日の短期移動平均値≦当日の中・長期移動平均値」かつ、

「前日の短期移動平均値>前日の中・長期移動平均値」を満たす直近の日付。